服务热线

0516-82635900

发布日期:2026-02-14 浏览次数:次

徐州作为汉王朝的龙兴之地,是西汉楚国、东汉彭城国的都城所在,历经十三代刘姓楚王、五代彭城王的经营。丰厚的社会财富与浓郁的丧葬文化,催生了汉画像石艺术的蓬勃发展,使徐州与山东嘉祥、河南南阳并称为“汉画像石三大中心”。

徐州汉画像石分布广泛,覆盖今徐州主城区及丰县、沛县、睢宁、邳州、新沂等周边地区,出土画像石超过2500块,其中马题材画像石占比达30%以上,其数量之多、题材之全、艺术之精,在全国汉画像石遗存中独树一帜。

徐州汉画像石中的马题材丰富多样,涵盖社会生活、精神信仰、历史典故等多个领域,对其图像类型的划分与文化内涵的解读,需结合汉代社会制度、思想观念与地域文化特质,通过考古学实证与文献互证的方法,揭示其深层价值。

丙午马年新春之际,深入解读这些凝固于石上的马之形象,不仅是对汉代“马”文化的溯源,亦是从中汲取“龙马精神”的古老智慧,为“跃向新程”的当下,提供一份深沉而昂扬的文化注脚。

杨孝军,徐州文化馆党支部书记、馆长,研究馆员,徐州市非物质文化遗产保护中心主任。

PART 01

车马出行:等级与灵魂的印记

车马出行

是徐州汉画像石最核心、最常见的题材,

这与汉代“以车舆定等级”的礼制密切相关。

汉代建立了一套严格的舆服制度,

将车马的数量、类型、装饰

与使用者的身份等级直接挂钩,

形成了“车骑有数,贵贱有等”的社会秩序。

王侯车队,马的数量彰显地位。

徐州列侯级的车马出行图规模宏大,通过马的数量配置、队列规制与车辆装饰,直观彰显王者气象,其图像细节与文献记载形成严密互证。

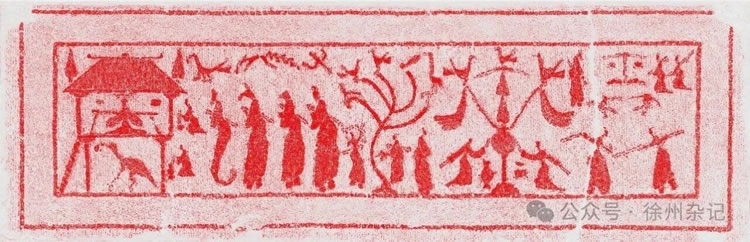

如铜山汉王出土《车马出行》画像石:该石为横长方形马槽石,浅浮雕刻画的队列均为轩车组合,呈现“多驾马递进配置”:队列前为二马驾轩车,紧随其后是三马驾轩车,中间以四马驾轩车为核心,后续又配三马和单马驾轩车随从。结合汉代“王侯出行可越级用卿制仪仗”的规制,四马驾轩车是徐州地方列侯彰显威仪的典型配置。

铜山汉王出土《车马出行》画像石

官吏车队,从二马到一马的礼制。

官吏级车马出行图严格遵循“二千石以上右马非,六百石以下单马”的礼制规范,图像细节与墓主身份形成精准对应。

邳州陆井乡庞口村汉墓出土的《建筑·杂技·车马》画像石,下层车马出行场景刻有“台几”(登车工具)与轺车,马匹缓步前行,神态庄重,结合“台几”这一仅见于千石以上官吏的出行配置,推测墓主为中级官吏,其车马规制与《汉书·百官公卿表》“千石吏,车二马”的记载相互印证,展现了汉代官吏等级制度在丧葬艺术中的严格执行。

邳州陆井乡庞口村汉墓出土的《建筑·杂技·车马》

跨越生死,不仅是出行更是升仙。

徐州汉画像石中的车马出行图,并非单纯的现实复刻,而是蕴含“等级彰显”与“灵魂延续”的双重文化内涵。

睢宁九女墩汉墓出土的《车骑过桥》画像石最具代表性:画面刻两坡式梁桥,桥上车马疾驰,马匹抬蹄扬尾。马作为核心载体,既承载着墓主的现实等级威仪,又象征着灵魂跨越“奈何桥”升入仙界的媒介功能,完美诠释了汉代“事死如事生”的丧葬观念。

睢宁九女墩汉墓出土的《车骑过桥》

PART 02

神马升仙:从人间到仙界的向导

汉代升仙思想盛行,

马作为“日行千里、通天达神”的神物,

成为接引灵魂升仙的核心媒介,

其图像造型融合现实马种特征与神性想象,

构建起独特的精神符号体系。

飞黄,黄帝的坐骑与腾达的象征。

“飞黄”作为徐州汉画像石中最具代表性的神性马形象,其原型源于上古神兽传说,《淮南子·览冥训》“黄帝乘云龙而游四海之外”的记载,与《瑞应图》“飞黄,神马也,乘之寿千岁”的描述,共同构成其神性内涵的文献基础。

铜山苗山汉墓出土的《黄帝升仙》画像石,画面上方刻日轮与三足乌,熊首人身的黄帝乘驾于飞黄之上。

飞黄造型独特:马身龙翼,头顶有角,背部生双翼,四肢为马足,尾羽如凤凰,昂首嘶鸣,双翼展开,仿佛腾云驾雾。画面下方的神象与飞黄、黄帝构成“人间—仙界”的过渡场景,飞黄既保留马的基本形态,又融入龙、凤等神兽特征,被赋予“通天升仙”的神性功能。

铜山苗山汉墓出土的《黄帝升仙》

该图像的文化内涵具有双重性:

一方面,飞黄作为黄帝升仙的坐骑,印证了汉代“帝王皆为神授、死后升仙”的政治伦理;另一方面,“飞黄腾达”的成语溯源于此,使其成为后世仕途顺遂的吉祥隐喻。墓中出土的玉璧、玉圭等礼器,与画像石形成“以玉通神、以马升仙”的信仰体系,反映了汉代贵族将政治权威与精神追求相结合的丧葬诉求。

马首神人,人神合一的升仙使者。

马首神人作为仙官形象,融合人的智慧与马的神性,是汉代“人神合一”观念的具象化表达,主要承担接引灵魂升仙的功能。

沛县栖山汉墓出土的《拜见西王母》画像石中,马首神人与其他仙界侍从共同拜见西王母的场景,进一步强化了这一内涵。马面人身的造型,既保留马的“快速接引”属性,又赋予其沟通能力,成为汉代升仙体系中不可或缺的媒介形象。

从比较文化视角来看,这类形象与古希腊神话中的“人马座”存在一定相似性,为探讨汉代中外文化交流提供了重要线索,其本质是汉代人对“跨越人神界限”的精神追求。

沛县栖山汉墓出土的《拜见西王母》

PART 03

视觉史料:两千年前的“马”上生活

马的题材

在历史典故与社会生活图像中,

承载着汉代人的价值观与生活智慧,

成为社会文化的视觉载体。

伯乐相马,画像中的“人才选拔”。

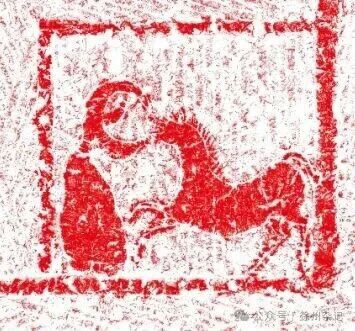

“伯乐相马”图像是汉代“察举制”在丧葬艺术中的具象化表达,沛县栖山汉墓出土的《伯乐相马·铺首衔环》画像石最具代表性。画面上伯乐弯腰俯身,掰开马嘴观察牙齿,神态专注;马的造型健壮,昂首站立,眼神温顺,尽显“千里马”的潜质。

沛县栖山汉墓出土的《伯乐相马·铺首衔环》(局部)

《战国策·楚策四》中“千里马遇伯乐”的典故,与汉代“察举制”选拔贤才的社会制度相呼应,“千里马”象征贤才,“伯乐”象征善于识才的君主或官员。

该图像的深层内涵在于:一方面,反映了汉代相马术的发达——汉代《相马经》的出现,表明相马已成为一项专业技能;另一方面,隐喻墓主对自身才能的自信与对“识人任贤”的价值认同,希望自己能如千里马般被赏识,实现人生价值。从社会史角度来看,这类图像的流行,与汉代“士阶层崛起、重视人才”的社会风尚密切相关,成为汉代官僚文化的重要视觉符号。

胡汉交战,马背上的强汉雄风。

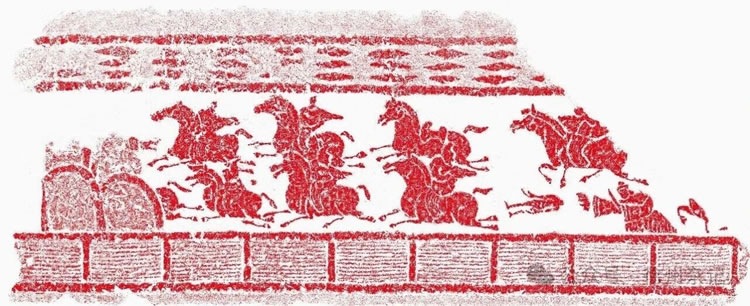

汉武帝时期“明犯强汉者,虽远必诛”的民族精神,在胡汉交战图的图像中得到集中体现。徐州汉画像石艺术馆收藏的《胡汉交战》画像石,画面刻汉军骑兵策马追击逃窜的胡人,汉军马匹尽显强大战斗力;胡人骑兵或坠马或回身射箭,已呈溃败之势。

徐州汉画像石艺术馆收藏的《胡汉交战》

马作为骑兵的核心装备,其特质直接反映汉代骑兵的战力优势——西域良马与中原马种的杂交改良,使汉代骑兵马种具备“高大健壮、耐力强、速度快”的特质。图像中汉军骑兵的胜利,印证了汉武帝时期国力的强盛,而马的冲锋陷阵、所向披靡的姿态,成为“大一统”王朝民族精神的象征。

从军事史角度来看,这类图像中骑兵的战术动作,与《汉书·卫青霍去病传》中对汉代骑兵作战的记载相互印证,为研究汉代军事制度与民族关系提供了珍贵的视觉史料。

PART 04

祥瑞之马:吉祥与愿望的寄托

汉代崇尚祥瑞,

马作为普遍存在的文化符号,

被赋予丰富的吉祥寓意,

成为美好祈愿的载体。

龙马,祥瑞与进取的象征。

“龙马”作为“天地之灵”的组合形象,是汉代最尊贵的祥瑞符号之一。《周易·乾卦》“天行健,君子以自强不息”与《礼记·礼运》“麟凤龟龙,谓之四灵”的记载,为龙马形象提供了文献依据——龙象征皇权、祥瑞与力量,马象征进取、成功与吉祥,二者组合寓意“天地合德、吉祥昌隆”。

睢宁双沟散存的《轺车·伏羲》画像石中,下方疾驰的轺车马匹与上方伏羲、右侧青龙构成组合图像,马匹神骏矫健,与青龙的祥瑞属性相呼应,既体现现实出行功能,又赋予“受神灵庇护”的吉祥寓意。

这类图像的本质,是汉代人将现实生活与祥瑞信仰相结合的精神诉求,龙马精神所蕴含的“自强不息、积极进取”,成为中华民族的精神内核。

睢宁双沟散存的《轺车·伏羲》

马上封侯,仕途顺遂的祈愿。

“马上封侯”以“猴”与“侯”谐音、“马”象征“立刻”,成为汉代人对仕途顺遂的功利性祈愿。

徐州汉画像石中虽未发现明确“猴骑于马”的图像,但沛县栖山汉墓出土的《拜见西王母》画像石中,马首神人与祥瑞动物的组合,已蕴含类似寓意。这类图像的组合传递出汉代人对仕途顺遂、富贵吉祥的强烈祈愿,反映了汉代官僚文化与吉祥文化的深度融合。

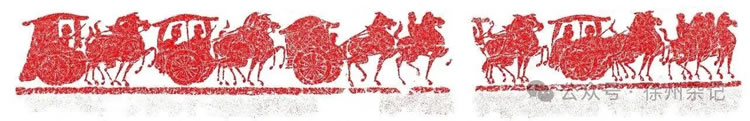

铜山洪楼汉墓出土的《车马出行》

徐州汉画像石中的马图像,是汉代社会“物质—制度—精神”三重维度的浓缩结晶:

作为物质文明的见证,它记录了马种改良、养马业繁荣与交通发展的历史轨迹;作为制度文明的载体,它严格遵循舆服制度,彰显了汉代的等级秩序;作为精神文明的象征,它承载着升仙思想、祥瑞观念与价值追求,展现了汉代文化的浪漫气魄与雄浑气质。

铜山台上出土的东汉《车马出行》

这些镌刻在石头上的神骏身影,历经两千多年风雨侵蚀,依然栩栩如生,既见证了汉代徐州的繁荣气象,也连接着古今文化脉络。

在当代,深入挖掘其文化内涵与时代价值,传承弘扬其中的优秀传统文化与民族精神,不仅能丰富汉代物质与精神文明的研究体系,更可为区域文化遗产的保护、活化与传承提供理论参考与实践路径。

文字 | 杨孝军

图源 | 徐州文化馆

一审 | 梁玮钢 沈承晋

二审 | 王韬 李晴

三审 | 张慧 周艳 杨洋